Le Méduse, naufrage théatral d’un monde en déclin

a crise qu’endure notre monde depuis quelques mois dévoile l’incompétence des régimes patriarcaux — tenacement cramponnés à leurs sièges non éjectables — à tirer des eaux stagnantes de leur politique sombre et arrogante les peuples dont ils ignorent les révoltes et les souffrances. Plongeons-nous dans un drame similaire survenu il y a 200 ans et dénoncé par le grand Théodore Géricault dans son chef d’œuvre Le Radeau de la Méduse (1818-1819).

Embarqués dans une odyssée pandémoniaque dont le nom, à lui seul, évoque une insaisissable et incontrôlable créature qui foudroie les êtres, indépendamment de leurs origines, de leur couleur de peau et de leur genre, les hommes affrontent à nu le courroux déchaîné des éléments naturels.

Cette histoire vraie, celle de la « Méduse » — qui deux cents ans plus tard résonne étrangement avec notre tempétueuse actualité, une crise sanitaire et politique meurtrière aux multiples chavirements — s’est déroulée en 1816, au beau milieu d’une Restauration fragilisée par les disparités politiques et les espoirs révolutionnaires portés par une génération flamboyante et abreuvée à saturation d’un ultra-royalisme passé d’âge.

Fraîchement revenu sur le trône, le très conservateur et fort gourmand — de pouvoir et de bonne chère — Louis XVIII mène une série d’expéditions afin de reconquérir les comptoirs coloniaux longtemps tombés sous l’égide des Anglais et rendus à la France lors du congrès viennois de 1814. Ainsi, la frégate « Méduse », parmi tant d’autres, lève les voiles vers le Sénégal et emporte avec elle une foule éclectique d’hommes et de femmes, de civils et de soldats, de commandants et de moussaillons, vers l’horizon d’une vie nouvelle. Dirigée par un incompétent capitaine royaliste, Hugues Duroy de Chaumareys, elle se brisera finalement contre le tristement célèbre banc d’Arguin.

Face à la crise, face à la panique, le traître commandant cédera à la tentation d’une fuite facile. Il abandonnera à son sombre sort une partie de l’équipage, sommée de migrer dans une effroyable cohue sur un chancelant radeau de fortune planté de vin et d’un dernier sac de biscuits trempés d’eau de mer. Quinze hommes survivront. Quinze rescapés qui, en treize jours, auront exploré les brûlantes entrailles d’un enfer liquide sous les houles et le soleil dévorant des côtes mauritaniennes.

De ce drame avec peine étouffé, l’illustre peintre Théodore Géricault a réalisé en 1818 un tableau intitulé « Le Radeau de la Méduse ». Grandiose et audacieux, ce sont peu de mots, ce chef d’œuvre nous foudroie d’accusations et de nobles revendications plus actuelles et pertinentes que jamais.

Géricault, peintre reporter porté par un art journalistique hors-pair

« Nous vomissions mille imprécations à ceux qui nous avaient laissés à tant de proies et de dangers. » Alexandre Corréard, survivant du Radeau de la Méduse, 1816.

Nous sommes en 1817. Théodore Géricault, âgé de 27 ans, de retour de pérégrinations italiennes au charme néo-classique qui teinteront, mais jamais ne lui dicteront son art, se lance en quête d’un sujet de taille, prêt à affronter le grand Salon de Paris qui se tiendra une année plus tard, en 1818.

Un guère surprenant hasard alimenté d’échos et de rumeurs ambiantes lui fera découvrir l’histoire de ce terrible drame dont l’intitulé mythologique — « La Méduse » — gronde dans les esprits éclairés, ravitaille les débats enivrés et souffle sur les braises de critiques carabinées.

Saisi par le courant de macabre fascination exercée par ce très médiatisé et controversé « fait divers », le jeune peintre n’hésite pas et se jette à corps perdu, dix-huit mois durant, dans une entreprise picturale fantastique.

Pour créer son sublime ouvrage, Théodore Géricault brise au marteau les frontières d’argile * érigées par ses prédécesseurs entre l’art et l’enquête et entame un méticuleux travail d’investigation à faire pâlir les gazetiers contemporains.

* Référence à l’oeuvre « Le Crépuscule des Idoles » de Friedrich Nietzsche et à sa philosophie à coup de marteau

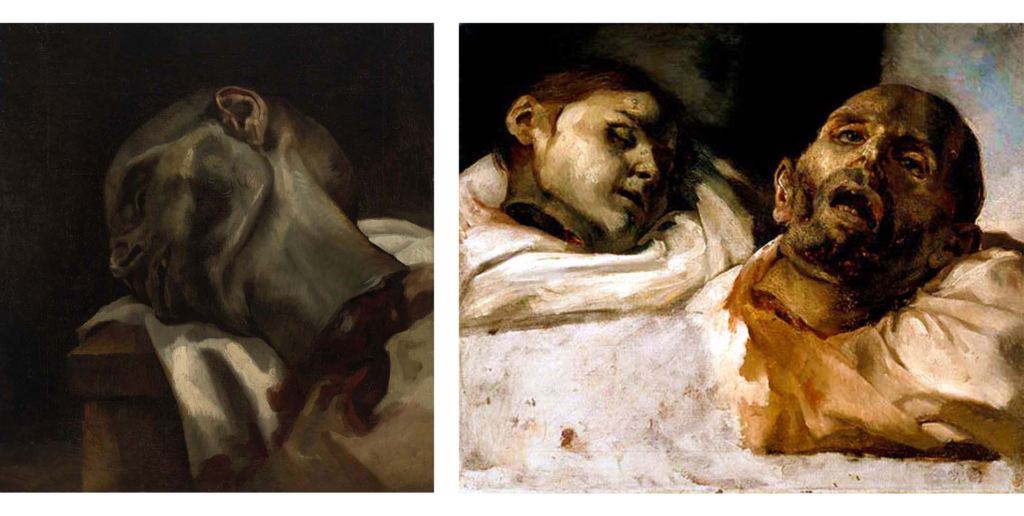

Pamphlets, publications, procès et persécutés, tout ce monde et ces écrits passeront au tamis inflexible de ce peintre acharné. Allant jusqu’à installer son immense atelier à proximité d’un hôpital afin d’en étudier les cadavres et les restes humains en décomposition précieusement récoltés et sur son toit entreposés.

Lorsque son enfant terrible voit le jour, la vérité du scandale — par la voie d’un réalisme cru et honnête appliqué sur cette vaste toile — éclate aux yeux de tous, plus explicite que jamais.

La foule du grand salon s’émerveille, fulmine et s’indigne, qu’elle soit de gauche, de droite, loyalement royaliste ou révolutionnairement libérale. La presse quant à elle est libre, depuis peu, et nombreuse, qui plus est. Et elle n’hésite pas à s’affronter en une risible tornade des unes. Le gouvernement tente, en vain, de voiler ses erreurs en trompant le spectateur qui n’est pas dupe, et nommera cette toile indécente « Scène de naufrage ». Un naufrage comme tant d’autres, soit, mais sur lequel le peintre — vaillant journaliste en son genre — oriente les projecteurs de son art émérite, faisant passer à la postérité ce florilège d’épouvante. Il nous rappelle ainsi l’importance du travail journalistique en temps de crise et de sa dénonciation des abus de pouvoir.

Le Radeau de la Méduse, déferlante esthétique sur un naufrage politique

La mythologie grecque nous raconte que Persée, celui qui affronte sans crainte la réalité, anéantit le despotique roi Polydectes en lui présentant, à nu, le visage de la gorgone Méduse, préalablement vaincue et dont le regard pétrifie tout malheureux qui ose le croiser. Au Salon de Paris de 1818, Théodore Géricault – Persée des temps modernes – brandit à son tour une évidence foudroyante face à une monarchie sournoise qui se refuse de voir la vérité en face.

Subtile et acerbe prise de position politique, l’œuvre décoche en plein cœur du royalisme une flèche accusatrice de tous les maux portés par ce système aristocratique archaïque et maladroit. De cette blessure jaillit le scandale d’une Restauration à peine revenue de son exil, frêle et férue de grands pouvoirs et de corruptions, et qui place ses pions incompétents et réactionnaires — dont le capitaine Hugues Duroy de Chaumarey — au commandement d’imposants vaisseaux, menant à la dérive les vies qu’ils transportent.

La bombe esthétique est aussi puissamment politique et fait réémerger à la surface d’un océan de vase et de stagnation les stratégies maladroitement ficelées et assemblées d’un gouvernement qui chavire et sombre, soufflé par les révoltes soulevées par les vents modernes.

À mille nœuds du caduc «art pour l’art» dont le seul but serait — selon le critique d’art Pierre-Alexandre Coupin, fidèle détracteur de l’œuvre géricaldienne — de «parler à l’âme et aux yeux, et non pas de repousser», Le Radeau de la Méduse et son «amas de cadavres dont la vue se détourne» consacre l’artiste romantique comme preux porteur de la voix d’un peuple révolté et las de l’ancien temps.

Aujourd’hui, le Radeau de la Méduse et la critique dépeinte par Théodore Géricault nous renvoient à la montée des populismes, qui nourrissent des utopies nationalistes et protectionnistes, et brusquent leurs pays dans les entrailles abyssales de la récession. Face à la défaillance de ces systèmes économiques et politiques, les États agissent comme lors du drame du Méduse: ils coupent la corde d’un radeau en perdition, par peur d’une révolution ou d’une mutinerie. Mais la réalité d’un système méritocratique en panne est là, plus pénible que jamais, invisible aux yeux du monde tant que le peintre ou le journaliste ne la dévoile sur «un grand écran» de toile, de pixels ou de papier.

Hugues Duroy de Chaumareys, incarnation des dirigeants politiques contemporains

Hugues Duroy de Chaumarey était un de ces pions — bien fidèles aux bourbons — que l’on plaçait, au gré de vents népotiques peu enclins à l’équité, à la tête d’une indomptable frégate. Indomptable pour qui n’eut pas navigué pendant vingt-cinq années, tout du moins. Ce qui fut le cas de cet ultra-royaliste.

Nébuleux et effronté, ignorant fermement les avertissements de son ennemi républicain l’état-major, le royaliste Hugues Duroy de Chaumarey commande, bien plus qu’une frégate, une pétaudière politique divisée et irréconciliable qu’il abandonne à bride abattue et sans grand remords. L’élite dirigeante a failli à sa mission, à savoir protéger la population.

Cet exploit honteux n’est pas sans nous rappeler les dirigeants populistes actuels, présomptueux, peu coordonnés et fort arrogants, incapables de mener la « guerre virale », ou plutôt la crise sanitaire et économique que traversent leurs pays.

La réalité, ils tentent de la fuir, de l’étouffer, de la noyer ou de la limoger. Pour Donald Trump, le virus comme par miracle disparaîtrait. Pour Jaïr Bolsonaro, un ministre de la santé limogé suffirait. Pour Vladimir Poutine, un culte de la personnalité transposé au sein des hôpitaux satisferait. Pour Boris Johnson, l’immunité collective l’emporterait. Pour Xi Jinping, la censure et le contrôle exacerbé dissimuleraient. Pour Viktor Orban, les pleins pouvoirs et la neutralisation du parlement prédomineraient. Pour Hassan Rohani, l’insouciance meurtrière régnerait.

La crise que nous traversons met en lumière les caractéristiques dominantes de ces régimes patriarcaux qui, sous les projecteurs de la tragédie, deviennent des versions amplifiées et théâtrales d’eux-mêmes. Dans cette pièce ubuesque, Hugues Duroy de Chaumareys, l’incompétent et lunatique amateur de marines, incarne le père spirituel de ces dirigeants biberonnés avec excès à la culture de l’homme fort.

Un fil d’Ariane révolutionnaire, du patriacal Ugolin de Dante à la fraternité salvatrice

De la déchéance humaine (en bas à gauche) à l’acmé providentielle (en haut à droite), un fil d’Ariane semble guider notre regard dans un travelling émotionnel et mouvementé. La disposition des corps suit une réelle progression tandis que leur physicalité s’intensifie et s’élève vers le ciel.

Les planches dépouillées à l’arrière-plan chantent l’absence des êtres qu’elles transportaient, emportés par les flots. Le premier être sur lequel se heurte notre regard a déjà été partiellement dévoré par la folie des hommes. Le deuxième être éveille en nous l’étrange sentiment de déjà-vu : serait-ce le comte Ugolin della Gherardesca qui, enfermé dans une tour, dévora ses enfants afin de survivre ? Ou l’archétype des politiques cannibales qui, au nom de leur intouchable culture de l’homme fort, sacrifient le peuple qu’ils paternent ?

Tout ce monde frappé de désespoir et de solitude se dirige vers le regardeur. Mais soudain, les corps se contorsionnent, s’agrippent et nous tournent le dos. Leur masse alliée s’extirpe au sommet d’une pyramide humaine et ne laisse apparaître de son identité que ses mains fortes et musclées, sous des chemises retroussées, symboles d’un peuple qui laboure et sculpte son avenir.

Le monde d’avant, celui des patriarcats isolés et échoués, appartient au passé. Nous le délaissons et traversons le radeau pour nous immiscer au monde nouveau, plus mature et plus soudé, au sein duquel l’union fraternelle fait la force.

La vague romantique prête à engloutir l’ancien monde

Dans cette œuvre majeure de la peinture française du XIXe siècle, manifeste du romantisme pictural, l’esthétique du « sublime » — développée par des artistes comme William Pars et Joseph Wright of Derby, et souvent incarnée par des montagnes escarpées et des éruptions volcaniques — atteint son paroxysme.

Face aux forces mécaniques de la révolution industrielle, un profond sentiment d’impuissance et d’inquiétude émerge et galvanise les esprits des artistes qui œuvrent à ressusciter le lien perdu avec le monde naturel et sauvage, intact et inexploré.

Traverser le radeau et tourner le dos au passé ne suffit plus. La seule solution passe par l’anéantissement d’un temps révolu, bridé par le royalisme et l’inessouflable développement industriel, et sa destruction par une nature déchaînée, grandiose et bien plus puissante que l’homme rationnel, individualiste et façonné par les vieilles traditions.

Ainsi la vague déferlante peinte par Théodore Géricault menace de s’écraser avec violence et sans discernement sur le fragile radeau et ses derniers rescapés, et d’engloutir de façon révolutionnaire l’ancien monde.

Nous avançons à présent dans le brouillard d’un nouveau monde, à la fois inédit et inquiétant. La crise, telle une déferlante, a balayé en quelques mois, sous nos yeux consternés et interdits, un monde chargé de peurs et de croyances instrumentalisées qui, depuis bien longtemps, menaçait de s’effondrer.

La « machine à broyer des vies », un système à bout de souffle

Surnommé « la machine à broyer des vies » par ses naufragés, Le Radeau de la Méduse incarne une sorte de monstre mythologique. Ses poutres mal agencées glissaient, roulaient, s’immergeaient dans l’eau salée, se déplaçaient, cassaient puis écrasaient les membres, recrachant leurs restes à la mer et aux requins quant elle en eut fini de broyer leurs corps meurtris.

Puissant archétype de la littérature moderne, cette « machine » nous évoque la « machine à décerveler » d’Alfred Jarry (Ubu Roi), la machine à tuer de Franz Kafka (La Colonie Pénitentiaire) ou encore la mine infernale — bête vorace qui dévore les mineurs — d’Émile Zola (Germinal).

Ces « machines » sont — dans le contexte de crise que nous traversons — semblables aux systèmes politiques populistes actuels, broyeurs de vies, producteurs de souffrances et de révoltes.

Mais le message que Théodore Géricault nous envoie n’est pas dénué d’espoir. Ainsi, il écrit que « l’individu vraiment doué ne craint pas les obstacles, car il sait qu’il peut les surmonter ; en effet, ils sont souvent un atout supplémentaire ; la fièvre qu’ils sont capables d’exciter dans son âme n’est pas perdue ; elle devient même souvent la cause des produits les plus étonnants. »

Toute crise, selon les psychanalystes, est générée lorsqu’un système arrive à bout de souffle. Elle nous indique que le chemin suivi jusqu’alors ne correspond plus à notre essence réelle. Ainsi se présente-t-elle comme une opportunité pour échapper aux schémas passés, changer d’équilibre et évoluer vers un nouveau mode de fonctionnement.

La crise actuelle, celle de l’économie de dette, des bulles financières, du besoin infini de croissance, de création monétaire et de pression sur le travail, nous fait également prendre conscience d’une époque révolue qu’il nous faut désormais traverser et délaisser. Poussés hors du déni, à condition de ne pas détourner notre regarde du tableau, nous sommes enfin en mesure de provoquer des transformations profondes dans nos schémas politiques, économiques et sociétaux.