Le Radeau de la Méduse de Théodore Géricault, 1819

ANALYSE D'ŒUVRE D'ART

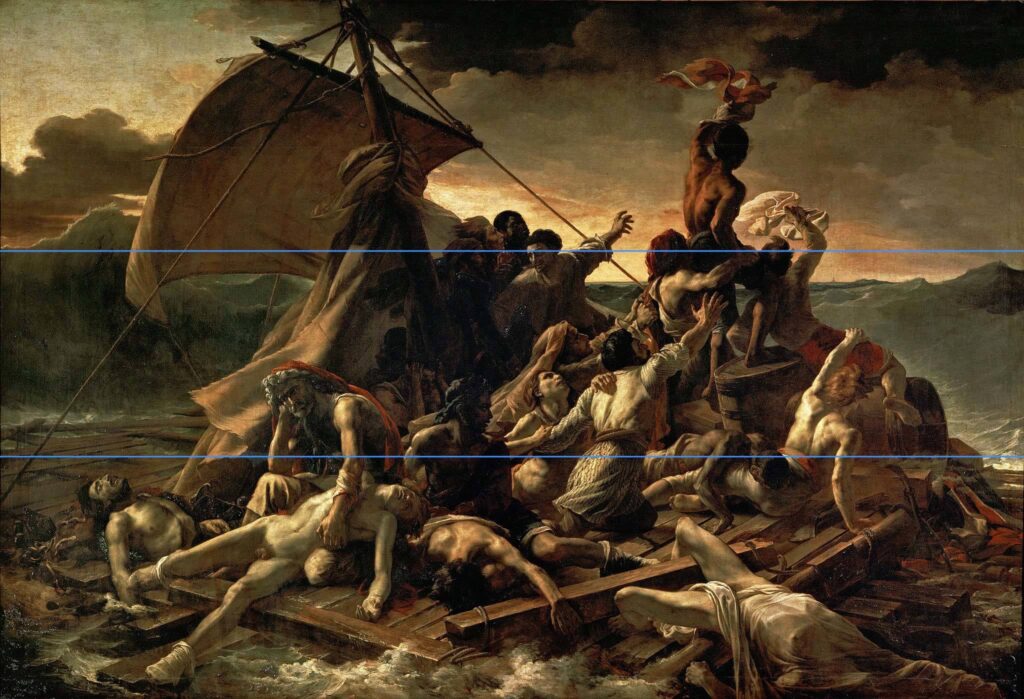

« Le Radeau de la Méduse », tableau d’histoire peint à l’huile sur toile de 4,91 x 7,16 m, a été réalisé à Paris par Théodore Géricault entre 1818 et 1819, et est à présent exposé au Louvre, aux côtés de l’illustre « Liberté guidant le Peuple » d’Eugène Delacroix qu’il a sans nul doute inspiré.

Le chef-d’œuvre de Théodore Géricault, d’un storytelling narratif et immersif hors-pair, raconte l’absence, la mort, le désespoir, la fraternité et la lueur d’espoir qui survient à l’horizon. Il serait bien impensable de le résumer à une simple et unique fiction figée dans le temps.

Cet immense tableau nous met au défi de rejoindre — dans un format usuellement réservé aux « nobles » épopées royales, bibliques ou mythologiques — un magma humain enflammé, dévoré de tourments, qui se déploie en un scénario fantastique sur toute la longueur de la toile. Sur ces planches de fortune s’étalent et se brisent vingt destins, pas une seule femme, qui flottent avec peine sous un ciel chargé et sur une mer déchaînée par la houle bestiale et déferlante, prête à engloutir ce monde abandonné à son triste sort.

Un homme, doyen de la scène, attire d’emblée notre regard, couvert d’une cape rouge, recouvrant à son tour d’une main paternelle et possessive le corps inerte d’un jeune éphèbe. Le bandage qui enserre son bras semble nous indiquer que la préservation d’une vie passe par le coût d’un sanglant affront.

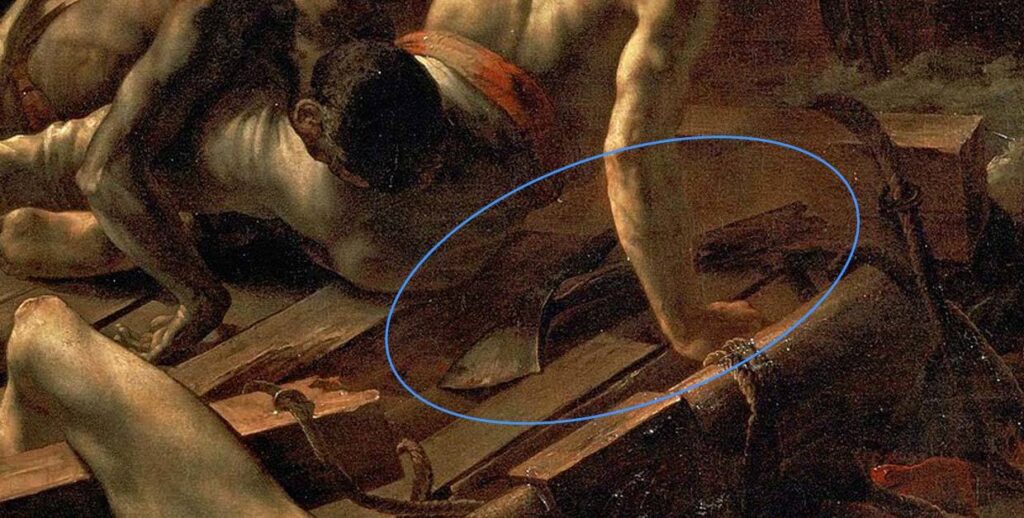

À gauche, la tête renversée vers la présence fantomatique des planches du radeau, ode obscure et bien souvent ignorée aux disparus, un restant d’homme sectionné en deux renvoie aux pratiques anthropophages menées par ses compagnons d’infortune.

Les armes ont été avalées par les flots, ne demeure plus qu’une hache, plus à droite du tableau, pour témoigner de l’odieux massacre. Au pied du mât, le désespoir psychologique semble s’ajouter au drame physique, incarné par le visage d’un garçon pétrifié et vainement enfoui dans ses mains. Les esprits divaguent et ne se consolent plus. Le corps d’un autre naufragé se recouvre d’un voile mortuaire, sa tête et son esprit s’abandonnent déjà à l’immensité de l’oubli.

Au centre se trouve un homme inanimé (Eugène Delacroix, jeune et proche ami de Théodore Géricault, a posé pour ce modèle). Sa main s’agrippe, dans un oiseux espoir, à une planche de bois errante, vestige d’une humanité façonnée puis vilement délaissée. Sur lui veille un homme noir qui, dans l’élan de son regard, nous guide enfin vers un possible front d’espérance. Un amas humain contorsionné d’exaltation s’assemble en une éminente solidarité, agite ses voiles avec une vive impétuosité.

Le Brick s’annonce à l’horizon, une percée salvatrice dont la seule forme incertaine offre aux naufragés l’occasion de tourner le dos au désespoir.

Fait bien surprenant, aucun héros davidien ne vient orner avec stoïcisme et retenue les trente-cinq mètres carrés de cette toile infusée d’une vibrante humanité ! Ce sont plutôt des victimes écorchées et criantes de douleur qui s’étalent ici, sans fard, dans une sincérité frappant les regards les plus impassibles. Les hommes ont délaissé leurs armures d’Horace néo-classiques et leurs ferveurs patriotiques pour témoigner à nu contre l’abandon et l’incompétence de leurs dirigeants.

Dans Le Radeau de la Méduse, la « scène de genre » — qui dépeint les portraits d’êtres anonymes du monde d’ici-bas — absorbe la très classique peinture d’histoire. Ce sont désormais les ingénieurs-géographes, les chirurgiens, les aspirants de marine, les moussaillons, les artistes et les noirs — généralement absents de ces toiles — qui célèbrent la riche diversité d’une société en pleine mutation. S’élève face à nous un cri fraternel d’humanité et de compassion, l’expérience vive et immédiate d’un condensé humain ultra réaliste et parfaitement ancré dans son temps.

L’œuvre se distingue par une composition d’une maîtrise hors-pair. Elle se divise horizontalement en trois parties égales — respectivement occupées par le radeau, l’océan et le ciel — et scinde la narration en trois temps. Les épicentres narratifs majeurs — le doyen désespéré penché sur les morts, la vague déferlante, les naufragés agités par l’espoir et enfin le brick salvateur à l’horizon — se situent aux intersections des lignes de force horizontales et verticales, selon la règle des tiers. La mer engloutit à elle seule les deux tiers de la toile, et engendre une puissante sensation d’immersion dans le drame qui se déroule sous nos yeux.

Le monde qui peuple le radeau est scindé en trois groupes distincts. À la base gisent les cadavres, au milieu les marins exténués, à bout de force mentale et physique, et dans la partie supérieure les hommes animés de leurs dernières forces et de leurs ultimes espoirs.

Deux compositions pyramidales majeures émergent du tableau et prédisent deux scénarios : l’issue fatale, plus proche de nous, ou celle salutaire, plus éloignée dans l’espace et le temps.

Une première composition pyramidale apparaît à gauche, formée par les cordes du mât et l’équipage éteint ou saisi de désarroi. L’ingénieuse disposition des cordes soutient cette structure, accroît la sensation de captivité et accentue la dimension symbolique du spectacle. Notre regard est habilement guidé vers le haut du mât et la voile, gonflée par le vent, qui — par sa forme menaçante — renforce le paroxysme dramatique de la scène et prophétise la tragédie portée par la proche déferlante.

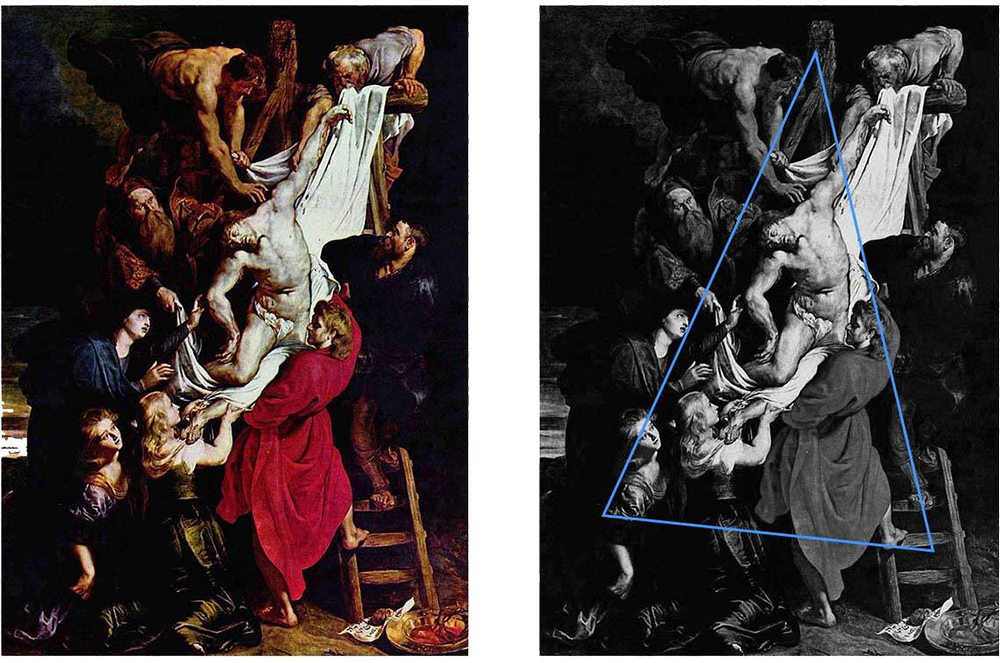

Une seconde composition pyramidale apparaît sur la partie droite, dont le sommet n’annonce plus une fin certaine, mais l’issue probable. Elle est composée d’un enchevêtrement d’hommes qui tournent le dos au regardeur. Retrouve-t-on ici une inspiration manifeste du grand maître Pierre Paul Rubens — père notable des indignés romantiques — et de son superbe triptyque intitulé « La Descente de la Croix » ?

La lumière, fruit d’une attention particulièrement méticuleuse, inonde les corps — idéalisés et musclés selon l’héritage michelangelesque — pour dévoiler, dans une unité parfaite, des formes et des reliefs accusés et volontaires. Les ombres confèrent, quant à elles, une profondeur caravagesque, intense et dramatique à la toile.

À travers les vernis successifs altérés par le temps s’exprime une palette sciemment réduite de tons sombres et intenses composés d’ocres, de bruns, de rouges, de gris ou de noirs. La dominante sombre, les contrastes irrévocablement « ténébristes », le bleu verdâtre de l’océan, les irruptions d’étoffes rouges, la pâleur des macchabées, le ciel crépusculaire et les ardentes percées nuageuses traduisent la facture tragique de l’histoire qui nous est contée. Le feu lointain, souligné par ses tons chauds, renforce la froideur des corps hâves et émaciés du premier plan.

Théodore Géricault réussit, par une audacieuse sophistication technique et artistique, à nous convier sur le monumental radeau infernal et à nous embarquer dans un long périple immersif et cinématographique. Vertigineusement basculées au-devant du cadre, les planches semblent prêtes à faire irruption dans la salle, parées à cracher le peuple qui les cramponne sur le spectateur ébahi par tant de proximité. Ce dernier n’est plus un simple regardeur détaché. Il devient soudain un participant actif et absorbé par l’accumulation savante et passionnée de corps et d’esprits qui s’entremêlent théâtralement sous ses yeux. Le « Radeau de la Méduse », griffe d’un 17e siècle tout juste naissant, imbrique avec talent, et dans une scène résolument contemporaine, la très lisse et convoitée peinture d’histoire néo-classique à l’outrageux et révolutionnaire style romantique qui n’hésite jamais à souffler sur les braises encore chaudes des grands drames politiques et sociétaux.