Basquiat, de la rage picturale à la révolte sociale

e mouvement politique Black Lives Matter, initié en 2013 aux Etats-Unis par trois jeunes afro-américaines, progresse dans sa lutte contre le racisme endémique dont souffre leur communauté. Cette vague contestataire éveille en nous le souvenir de l’oeuvre d’art de Jean-Michel Basquiat, intitulée « The Defacement, The Death of Michael Stewart » et datée de 1987. Décryptage d’un tableau qui dépeint l’assassinat, en 1983, d’un jeune artiste noir par deux officiers de police du New York Police Department.

Introduction (1983 / 2020)

Nuit noire, un artiste, graffeur de vingt-cinq ans, est arrêté dans la station de métro de la Cinquième Avenue par les agents de la police new-yorkaise. Il est 2 h 45 du matin et la suite des événements sera tristement relayée par les médias, éveillant avec elle une vague de révolte et d’activisme qui sillonnera les rues de New York et s’étendra jusqu’aux plus hautes sphères artistiques.

Cette histoire est celle de Michael Stewart, brutalement battu la nuit du 15 septembre 1983 par deux officiers pour avoir recouvert un mur d’un graffiti, ou pour avoir embrassé une femme blanche sur la joue. Mais doit-on réellement évoquer les allégations de l’absurde ? Sa vie s’est éteinte quinze jours plus tard des suites de cet assaut. Quant aux officiers, ils seront acquittés par un jury d’hommes au teint pâle et fort peu représentatif d’une minorité ségrégée.

Cette histoire est également celle de Michael Brown, d’Eric Gardner et de Georges Floyed dont les noms sont venus s’ajouter, ces dernières années, à la longue liste des victimes de violences policières aux États-Unis. De ce terreau funèbre ont émergé, en 2013, le mouvement Black Lives Matter et une série de révoltes qui — jusqu’à aujourd’hui — embrasent l’asphalte des grandes villes américaines et les grands titres de la presse.

De tout temps, observateurs aguerris des agitations sociales et civiles de leur époque, les artistes ont dépeint ces scènes et ces vies pour nous léguer des témoignages poignants d’audace et de témérité. Jean-Michel Basquiat entre au panthéon de ces virtuoses dont les tableaux sont les plus précieux vestiges d’une profonde et douloureuse injustice.

Michael Stewart était une figure artistique du Lower East Side, réservé et fasciné par la charismatique aura du grand Jean-Michel Basquiat. Même coiffure, même figure élancée, mêmes amours qu’ils soient créatifs (le graffiti) ou charnels (Suzanne Mallouk). Michael et Jean-Michel se ressemblaient. La nuit où Michael s’éteint, Jean-Michel brûle d’une colère qu’il déversera sur une toile splendide intitulée The Defacement, The Death of Michael Stewart. Il répétera inlassablement une phrase qui résonne aujourd’hui encore dans les esprits de ses proches : « It could have been me ».

Peinte en 1983, cette œuvre représente la mort prématurée de Michael Stewart et aborde avec une brutalité sincère les dérives policières et la place de l’homme noir sur la scène artistique et sociale.

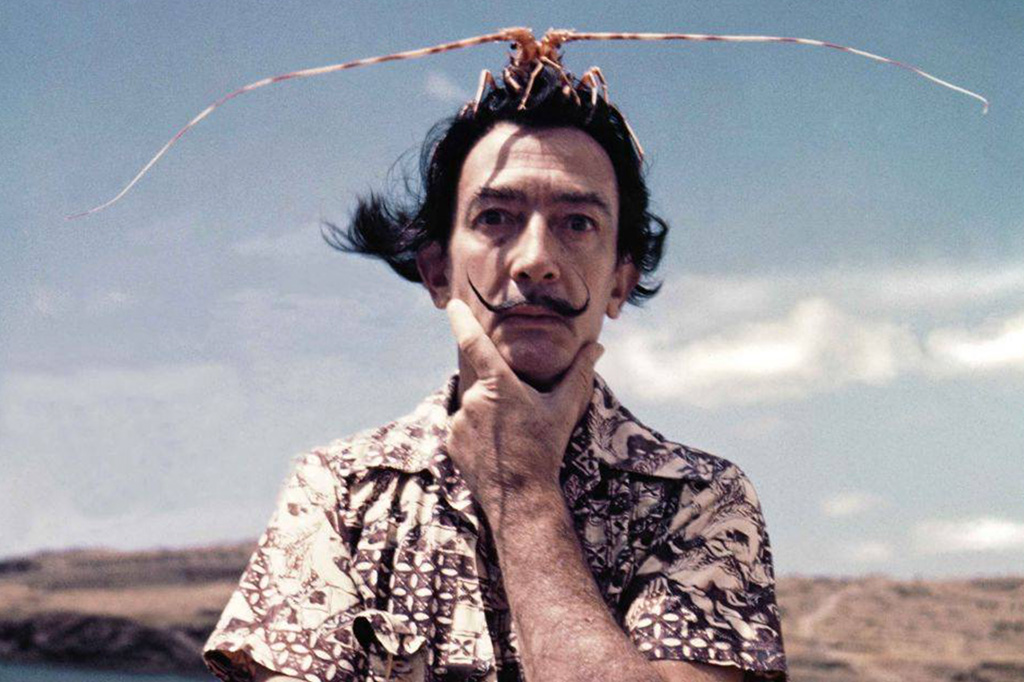

Jean-Michel Basquiat, la brillance chaotique d’un artiste visionnaire et prophétique

Qui est ce jeune afro-américain qui clamait auprès de son père, avec une fougue radieuse et terrible à la fois: « Papa, I am going to be famous! » ? Il faut une dose de folie pour s’élancer vers des sommets, qu’ils soient de gloire ou de révolte, pour renverser les codes et affronter les systèmes établis.

Jean-Michel Basquiat, né à Brooklyn, d’origine haïtienne et portoricaine, douloureusement honnête et terriblement charismatique, se distingue très tôt par cette insouciante arrogance juvénile qui l’éloigne de toutes les bandes, de tous les moules et de toutes les règles établies. Rien n’est conventionnel chez ce garçon qui, dans une expérience de transe corporelle, laisse glisser et danser les pinceaux entre ses doigts, au rythme sauvage et extatique d’une ville qu’il incarne.

Durant les années 70 et 80, au cœur du foyer culturel bouillonnant d’un New York au bord de la faillite, l’avant-gardiste Jean-Michel Basquiat s’impose rapidement — sur les murs de Manhattan, puis dans les galeries d’Annina Nosei, de Larry Gagosian et de Mary Boone — avec ses créations talentueuses inspirées du graffiti art, du primitivisme et de la naïveté enfantine.

Sa peinture est un combat qui frappe le spectateur par son incontrôlable immédiateté, ses toiles un manifeste d’indépendance et de liberté. Son art prend aux tripes, mêle l’horreur à l’espoir, la provocation acerbe à la mélancolie, la puissance à la vulnérabilité, l’innocence à la sophistication, tout à la fois. Un joyeux chaos crypté et frénétique dans lequel il instille l’énergie d’une génération consumée par les dance-floors du Mudd Club et les paradis artificiels.

Le prince Basquiat, vêtu de fripes et de lourds manteaux de laine, orne ses toiles de couronnes d’un jaune flamboyant, dans la tentative de rendre aux corps marginalisés le respect qui leur a été ôté. Il use des lignes, des mots, des collages et des assemblages pour crier les tensions raciales qui gangrènent son univers.

En moins d’une décennie, il lègue à l’humanité des milliers d’œuvres — peintures, sculptures, fragments de poésie et de musiques — marquées par une frénésie créative brutalement anéantie par une overdose dans la chaleur caniculaire de l’été 1988. Il a alors 27 ans.

La bombe de graffiti, icône de l’urgence révolutionnaire

Tel son idole le grand Michelangelo Merisi da Caravaggio, arpentant les sinistres ruelles de Rome muni de son épée, Jean-Michel Basquiat débute son œuvre dans l’East Village underground de Manhattan, dans les années 1980, muni de sa bombe de graffiti. « Boom » était son interjection favorite, comme l’explosion inventive et contestataire portée par sa trop brève carrière. Ses premiers tags témoignent déjà d’un ouvrage composé de « 80 % de colère », leitmotiv et loyal complice d’un talent qui éclôt sur l’obscur asphalte new-yorkais. Une colère projetée avec sublime force et férocité sur les murs de la ville, d’un coup de bombe de graffiti, manifestation de la détresse révolutionnaire d’une génération brûlant de raconter les luttes qui l’animent et les démons qui l’assassinent (drogues, corruptions, système judiciaire et pauvreté endémique).

The Defacement aussi a été peint dans l’urgence, l’indignation et la panique, sur un support trivial, désigné au hasard, et témoigne — telle la bombe de graffiti, arme créative du défunt Michael Stewart — de la dénonciation franche et sans filtre d’un fléau qui hante l’histoire d’hier et d’aujourd’hui.

Des murs de Manhattan aux réseaux sociaux, le pouvoir des mots

Bercé dans l’influence du jazz et du système D, Basquiat charpente son propre langage, assurément engagé, pénétrant et poétique. « Le graffiti artiste de New York le plus orienté sur le langage », dira-t-on de lui. Il le sait bien, le pouvoir passe par les mots, subtilement sélectionnés et combinés pour former les éclatants messagers d’une souffrance inapprivoisée. Parfois hermétique, toujours codé, il transcrit son idiome sur les cartons, les draps, le béton et le bois. Sur tout et sur n’importe quoi, parfois. Comme pour Defacement. « L’art appartient au peuple », disait-il. Ainsi en est-il de ses formules et de ses supports. Ainsi en est-il également des messages diffusés par le mouvement Black Lives Matter dont les médiums ne sont plus les murs de Manhattan, mais ceux des réseaux sociaux, émissaires clés et armes ultimes de ce mouvement à la résonnance internationale. Tandis que Basquiat martelait « It could have been me », les voix du mouvement Black Lives Matter s’unissent à leur tour autour d’un symbolique « I can’t breathe » largement propagé sur les réseaux sociaux.

Basquiat et Warhol, l’impossible réconciliation entre deux mondes opposés ?

À l’image du magnétique tableau Guernica, dont Jean-Michel Basquiat ne se lassait pas, sa relation tempétueuse avec Andy Warhol — célèbre, talentueux et blanc de peau — s’apparente à une guerre cruelle et inextricable. Bruyant et savant mélange de blanc et de noir, de fusions et de scissions, d’amours et de haines, si intenses et destructrices à la fois.

Jean-Michel fasciné par Andy, qui sera bientôt fasciné par Jean-Michel, ce duo exotique et solaire s’ignore, puis se côtoie, puis s’associe en une union artistique majestueuse, réelle et féconde, qui donnera naissance à une centaine de toiles.

L’un est un mentor, plus âgé, l’autre est une comète de jouvence venue souffler sur les voiles d’un artiste voguant au creux de la vague. Mais les critiques et la presse ne tarderont pas à souiller l’immaculé tableau, nommant Basquiat « monkey man », une vulgaire marionnette actionnée par le vampirique pop-artiste originaire de Mikova.

Ressentiments et jalousies remontent alors à la surface de ce duo explosif qui incarne à lui seul l’isolation de l’artiste noir dans le monde de l’art — décrit selon Basquiat par l’acide assertion « white wine, white walls, and white people » — et plus largement la douloureuse rupture raciale dont l’Amérique ne sait se défaire.