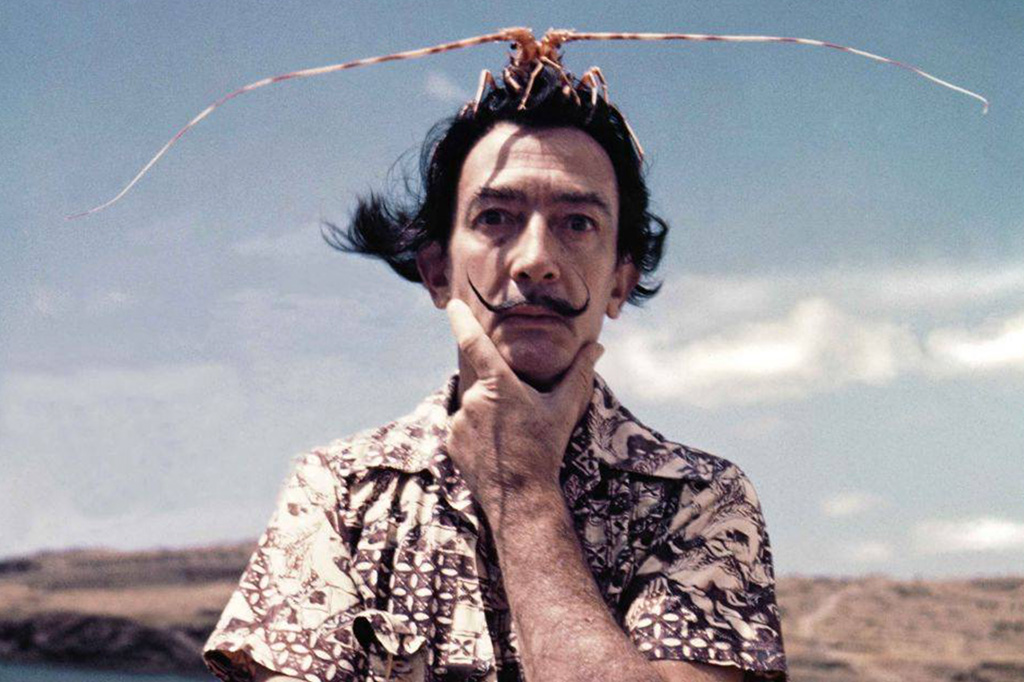

De Salvador Dalì à la perception confinée du temps

Le temps, une perception humaine « confinée » et troublée

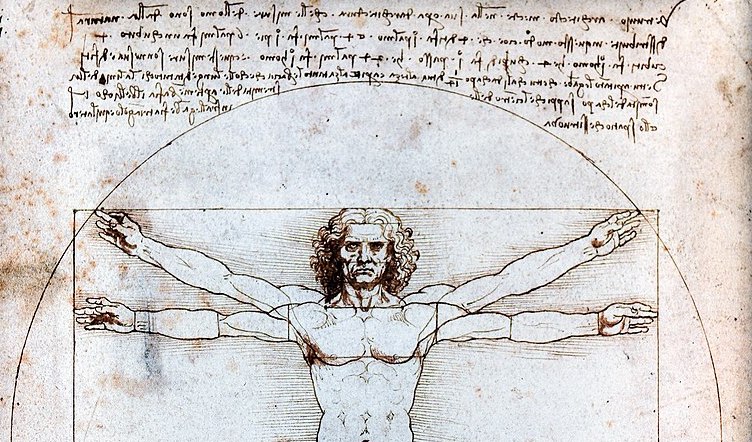

urtif et aérien fugitif de renom, fils prodige de l’espiègle Arsène Lupin, il s’élance de notre premier cri à notre dernier souffle. Le temps. Celui que l’homme de Vitruve, allégorie de notre égocentrisme, définit tel un attribut indivisible de son univers. Et pourtant. De son saint cercle dépourvu, l’instable bipède mis à nu devant les foudres éclairées des romantiques s’incline. Son nombril humain n’est point central. Et le temps rectiligne et cartésien qu’une académique production de sa rigide réflexion.

Le temps inflexible n’est autre qu’un instrument utile, forgé par la pensée de l’homme, nécessaire à la définition de ses trajectoires et interactions économiques et sociales.

Par une centaine de nanomètres virale ébranlée, notre perception du temps soudain a muté. Dans l’intimité de nos ménages cimentés, le « temps » avec notre ressenti, longtemps enlisé dans le torrent boueux et persistant de nos vies agitées, s’est brusquement mis à jouer.

Désinvolte et cavalier, il galope de journées sans fin à des lendemains denses et embrasés. Et de ses sabots brise en éclats les verres étroits de nos montres saphir pour exploser en un régiment de corps polymorphes et inégaux, qui de leur imbroglio romanesque constelle nos intérieurs confinés.

Auparavant docile et tempéré, moqué dans son hyaloïde omniprésence, le temps semble — sans cadence, mesure ou prévision — bien plus ardu à côtoyer.

Dépourvues de plannings juteux, de rendez-vous mercatiques et de figures imposées, de liants sociaux futiles jalonnés, nos divines « heures » — Eunomie, Dicé et Eiréné — s’insurgent contre leur écoulement constant et régulier. Les confinements, imprédictibles, brumeux et extensibles, auraient-ils sonné le glas de notre perception linéaire du temps ?

Le paradigme des « garde-temps » daliniens, de la chronophobie manifeste à l’attirance pour l’éternité

Le poète Anthonin Artaud écrivait, dans Le Théâtre et son double, qu’une épidémie « fait tomber le masque, découvre le mensonge, la veulerie, la bassesse et la tartufferie », et pousse ainsi les humains à se contempler dans leur plus nue et crue réalité.

En cette insolite année, la nature blessée a, sur nos quotidiens insufflés de frénésies médiatiques, sociales, économiques et de bacchanales pixellisées, recraché un courroux mûrement fermenté. Son imperceptible « virus à couronne » enraie notre respiration, souffle sa tourmente sur nos belles illusions, balaye nos ordinaires travestissements, bouscule la hiérarchie de nos tempos personnels.

L’agora dans son ensemble s’est figée. Le temps, dans son ardeur, s’est médusé. Celui que cupidement nous pourchassions s’est retourné, face à nous, contre nous. Et notre relation paradoxale à ce démiurge de notre époque s’est pleinement dévoilée.

L’armada des chronophobes, en quête de clameurs et de vanités, doit désormais creuser dans les tréfonds sombres et divulgateurs d’une vie intérieure fort dépeuplée. Voilà venue au grand galop l’expérience spirituelle d’un certain vide, d’une certaine lenteur au charme placide. Le fantasme digitalisé de vies faussement trépidantes si brusquement parti en fumée. Les existences plus calmes, auparavant moquées, en une si courte ère de réclusion générale dévoilent quant à elles toute la foisonnante richesse de leur imperturbabilité.

Face au rythme effréné, fragmenté, séquencé et formaté de nos vies, placées sous l’hospice d’une contrainte universelle et inéluctable, nous devons repenser notre relation au temps. Ne plus le considérer comme l’ennemi à capturer, consommé et consumé, mais comme un temps en nous et pour nous. Et nous ouvrir ainsi, dans le terreau de notre identité, à notre propre éternité.

Du négocium à l’otium, ode à l’oisiveté primordiale et éloge de la lenteur

Dans La Persistance de la Mémoire, Salvador Dalì déforme les instruments techniques destinés à mesurer le temps qui passe. Leur fonction primaire annulée, les secondes passées ne défilent plus, les contingences terrestres n’adviennent plus.

L’otium, terme éclos du riche terreau latin, embrasse les idées qui naissent sur le champ de notre temps libre. Les siècles écoulés n’ont su faire honneur à cet élan fécond, le reléguant au rang d’oiseuse imperfection. Et pourtant. À ce vice qui n’en était point un, Sénèque louait les mérites d’éminente nécessité. L’otium, art méditatif et loisir studieux, opposé au négotium, éloigne des affaires frénétiques du quotidien pour nous plonger dans un bain de jouvence cérébral, riche de songes mnésiques et de philosophies.

En nos saisons souillées d’une teinte enténébrée, cet instant de paix et d’arrêt autrement privilégié est pourtant le ciment requis à l’élévation de notre être.

Cessons donc d’asphyxier un présent mystifié par une double dévolution frugale envers le passé comme envers le futur. À chercher l’assurance dans le premier, à trouver la fragilité dans le second. Et ainsi hasardés dans une interminable subjectivité évidée d’expérience et de qualité, par l’absence à soi comme au passage du temps.

Et si « tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos, dans une chambre » ? Et si le précoce Blaise Pascal devait être écouté, afin que l’usage salutaire de la lenteur, la culture de l’instant et du présent pare aux âcres empressements du temps ?

« En un battement de cils », l’allusion à la fugacité de la vie humaine

D’infinis cils ibériques s’abattent comme un voile sur la psyché de l’anamorphosé Salvador Dalì. Rebattus, ces lépidoptères de notre esprit annoncent l’inconsistance, la fragilité et la fugacité de nos ardentes existences. Quelle subtile leçon d’humilité dans ce vaste ensemble qui ressemble bien étrangement à une vanité.

Dans cette exquise conjugaison de motifs symboliques, l’usure des êtres inanimés, l’évocation raffinée d’objets inertes, la faune sous peu évanescente, tout semble usé par le cours inexorable d’un temps contre lequel aucun ne peut lutter.

L’homme, placé au centre de tout, animé d’une branlante vanité, n’est plus ce maître autoproclamé des savoirs et des acquis qui, par la persistance de sa mémoire, parvient à figer l’éphémère. Ici est annoncée la vacuité de s’y opposer. Puisque, tel que Jacques Derrida fatalement l’énonçait, « la mort est (…) l’événement par excellence : imprévisible même quand elle est prévue, elle arrive et n’arrive pas puisque quand elle arrive, imprévisible, elle n’arrive plus à personne. »

Vers la floraison d’un monde nouveau ?

Tandis qu’auparavant nous jouions innocemment avec le spectre de l’effondrement, poursuivions avidement l’exclusivité médiatique du jour et ne parlions guère plus que d’un présent chassé et pourchassé, l’épidémie — cette « étrange tyrannie » selon Albert Camus — si bruyante et silencieuse à la fois accule soudain notre chimérique univers. L’urgence stérile, mais qu’importait-il, n’est plus maîtresse de chaque instant.

Après de longs mois de revirement, la théorie d’une fin prochaine s’est progressivement effacée au profit d’une nouvelle idée : « Le monde d’après » ! Ce bel héritier avec louange chanté par les unes du monde entier. Ainsi se profilerait l’un des plus grands bouleversements de notre frêle humanité ?

Les historiens toutefois nous rappellent, avec le vif tintement de leurs clés de compréhension, que les pandémies du passé ont bien souvent engendré, peu après leur effondrement, des réactions de profonde amnésie collective.

Allons-nous, cette fois encore, laisser derrière nous les traumatismes qui ont accompagné la catastrophe ? Et réactiverons-nous, plus frénétiquement, à l’instar de nos ancêtres, les mécanismes truqués du monde d’avant ?