L’expressionnisme abstrait, cheval de Troie de la CIA ?

rut, violent et sans limite, jeté sur la toile avec une fureur rustique. Donald J. Trump, hirsute et colérique, abandonne sa tour en grès d'Aquia Creek sis 1600, Pennsylvania Avenue NW à Washington D.C.. Enfin a-t-il accusé sa défaite, laissé à son successeur la maison dont seule la teinte sur sa crinière

Les Guerres Froides des Etats-Unis, entre conquêtes spaciales et espaces de violence

Depuis quelques jours, nous contemplons avec une tension indéniable, de nos regards ébahis et de nos esprits confus, la chute éclatante d’un archétype mégalomane, usine à sensations fortes : le tonitruant et fort bruyant Donald J. Trump. À lui seul, cet homme — bunker rococo de l’ancien temps — personnifie à la fois la fermeture puritaine et la conquête des espaces infinis. Un sot paradoxe incarné par cette figure au teint clémentine. La fermeture et la conquête s’exercent face à l’autre, l’étranger, celui qui menace, ou celui que l’on menace : la Chine.

Entraves, sanctions, sous-évaluations monétaires et flambées des taxes douanières, « dumpings », spoliations technologiques, châtiments tarifaires, inculpations de traîtrise, manipulation des marchés et des devises, poursuites judiciaires, déséquilibre des échanges, accusations de falsifications de l’information, gérance hasardeuse de la crise sanitaire.

Le champ lexical du combat des titans est en place. Prêts à tout sacrifice, sauf à celui de l’arrogance, pour s’arroger une autorité phallique sur notre monde.

Mais ce phénomène est-il récent ?

Il évoque assurément, à tout esprit curieux qui se serait aventuré dans les arcanes du passé, un cinglant déjà-vu. Cette guerre des mots et des menaces, dont l’absence d’affrontements réels a trouvé son incarnation dans l’adjectif « froide » que lui a apposé le visionnaire Georges Orwell en 1945, ne date pas d’hier. Le manichéisme sino-américain éruptif de notre monde, sous l’aune d’une compétition idéologique et militaire divisant les systèmes politiques de deux blocs opposés, nous rappelle le célèbre bras de fer qui orne le chapitre « 47 – 91 » de nos manuels d’histoire. À l’époque déjà, les plus petits pays relégués au second plan observaient avec dépit et effroi cette sempiternelle tornade des géants qui emportait tout avec elle.

Tout ? La formule ne croit pas si bien dire.

Les deux titans, dans les vents de leur colère, ont également aspiré la sphère artistique et son immense pouvoir dans un étrange entrelacement entre la CIA et l’art moderne américain.

Jackson Pollock et son œuvre « Rythme d’Automne », peinte en 1950, se trouvent au cœur de cette tempête belliqueuse et évoquent à eux seuls l’explosion contradictoire, destructrice et magistrale de cette bataille toujours inachevée.

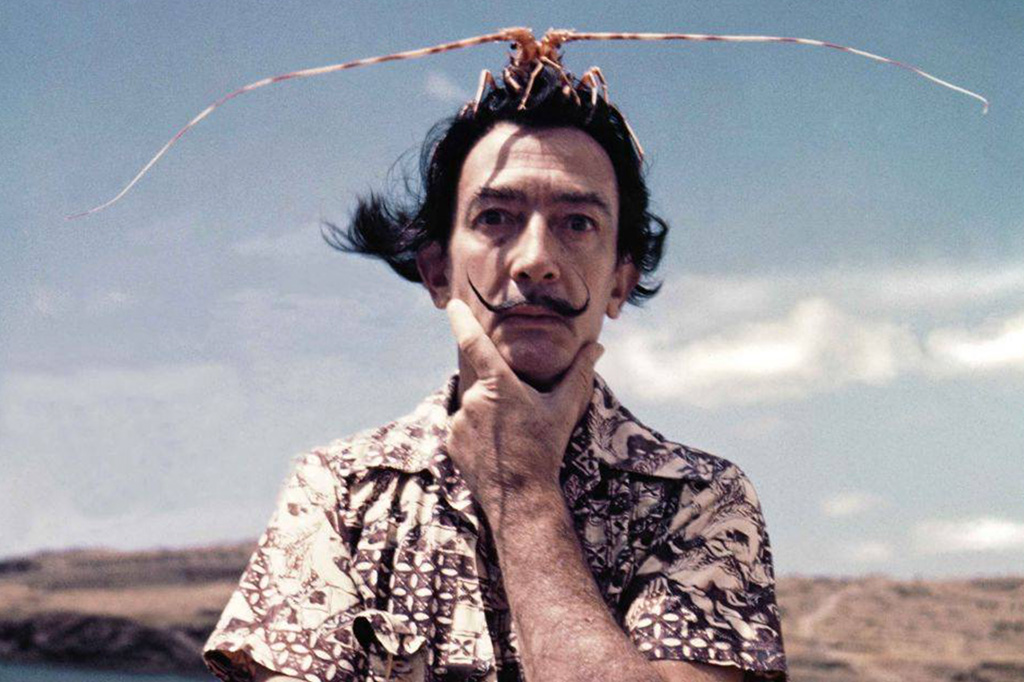

Jackson Pollock, l’ivresse d’un kamikaze des temps modernes

« Jackson Pollock est-il le plus grand artiste américain vivant ? », titre le magazine Life dans son impression du mois de Phoebe 1949.

La question en est-elle réellement une ?

Le point d’interrogation accolé à cette phrase par l’éditrice Dorothy Seiberling ne semble exister que pour mieux confirmer l’évidence : un mythe est né. Et l’Éther n’a d’yeux que pour lui, qui projette toute l’intensité de sa lumière sur ce dieu exclusif et inégalé au mépris d’un panthéon bondé de talents.

Rothko, De Kooning, Still, Motherwell, Newmann. Tous plus intrépides, agiles d’esprit, de plumes et de pinceaux les uns que les autres. Tous à l’ombre d’un maître médiatiquement proclamé.

Loin des cafés de la sixième avenue où s’agglutinait chaleureusement la joyeuse troupe des expressionnistes new-yorkais les froides soirées d’hiver, rompus du désir d’extraire la peinture américaine de sa dimension réaliste et provinciale, cet homme rustique, peu féru de bancs, de bruit et de bavardages a séduit le monde, détrôné la royale Paris et érigé New York au rang de capitale internationale de l’art.

Pourquoi ?

Jackson Pollock, dans la lignée du ténébreux Caravage, de l’effervescent Hemingway, du lunaire Van Gogh et de l’indomptable Dean, est l’abolisseur d’un temps révolu qui fait voler en éclat une peinture prisonnière de l’ordre bentonien.

Délesté de tout héritage, tel Enée libéré du poids d’Anchise, il tire toute sa singularité de ce vide salutaire et se livre à une peinture indépendante, sans début, sans fin, sans règle et sans tabou. L’altération, le changement et la destruction accompagnent une peinture liquide, versée à même le sol sur des toiles foulées, transgressées et disloquées par les souliers incoercibles d’un peintre ivre d’inventivité et de boisson.

Art cathartique de la terre brûlée, la peinture liquide l’aliénation à l’héritage passé, le carcan d’une scène européenne toute puissante, mais pas seulement.

Ses premiers cris poussés dans une ferme du Wyoming, semé de vastes plaines, de rivières alpines et de sommets escarpés, Jackson Pollock – telle l’azurite dissimulée dans la roche brute – grandit revêche et non raffiné.

Pollock travaille debout. Penché sur ses oeuvres tel un jardinier semeur, il projette des halos de peinture qui se démultiplient, dispersent leurs germes et implantent leurs racines dans l’immensité du canevas immaculé. Une brume dense s’instaure, au travers de laquelle notre regard progressivement accoutumé perçoit soudain les paysages, l’immensité de l’espace, la bestialité primordiale et la nouvelle modernité. Toute la véracité d’un pays fracturé, menaçant et menacé.

Chez cet insouciant révolté pétri d’une sauvage authenticité, l’Amérique trouve sa sève et sa furieuse sincérité.

Pollock est l’Amérique, l’Amérique est Pollock.

Sa peinture est l’avion, la bombe et la radio, le bruit, l’expansion et l’absolue liberté du mâle de l’Ouest. Une verdeur ivre et absolue qui le conduira à sa perte, au volant de sa Oldsmobile 88 cabriolet, comme un empire écrasé par sa propre démesure.

L’expressionnisme abstrait, de l’arène des combatants au paradigme de la domination monolithique

L’expressionnisme abstrait, jeune pousse proclamée du terreau surréaliste, éclate au grand jour dans les années 1950. Son nom, posé par la plume du critique d’art Robert Coates sur le papier glacé du New Yorker, évoque une fusion nouvelle entre l’intensité émotionnelle des expressionnistes allemands et l’esthétique abstraite de l’art moderne européen.

Les « cavaliers de l’apocalypse » — combattants répondant aux noms de Pollock, Rothko, Reinhardt, Still, Newman — déconstruisent tout, presque tout. Le passé, la bien-pensance, la rigueur, le lyrisme, l’illusion, la perspective, les frontières de l’espace. La jeune troupe — éclectique et diamétralement opposée — s’unit dans sa volonté destructrice d’un pathos artistique discordant avec des temps qui suivent une grande guerre sanglante et meurtrière.

Selon le critique d’art Harold Rosenberg, en 1952 « les artistes américains commencèrent à considérer la toile comme une arène dans laquelle ils pouvaient agir. »

Face au bloc de l’Est et à son communisme tout puissant, ce non-conformisme est un filon fortuit. En ces œuvres explosives de « grands, forts et virils » peintres américains, les valeurs américaines trouvent leur cheval de Troie.

L’art devient politique, éminemment politique, et grandement récupéré. L’art sera expressionnisme abstrait, ou ne sera pas.

Aux artistes qui daignent défier cette loi, les portes des galeries new-yorkaises se referment avec fracas. Exclus du jeu clos de l’arène, deux générations d’infortunés peintres réalistes font circuler sous leurs manteaux de misère, tels des samizdats, leurs natures mortes impies et répudiées.

Le MoMA, langue d’Ésope ou redoutable arme de guerre de la CIA ?

Le MoMA, douce escapade dominicale, revêt dans ce stratagème un statut fort notoire.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’URSS et les alliés occidentaux exaltent leur cinglante victoire. Sur le champ de cette bataille achevée, leurs esprits sont encore essoufflés. Mais gare aux nouveaux ennemis qui, de ces cendres, menacent de s’éveiller. L’ennemi allemand désormais vaincu, l’allié russe brille fort, trop fort, de cette glorieuse issue.

Les vastes États de l’Ouest, craignant l’ombre de poids de ce rival naissant, s’empressent de conter une tout autre histoire…

L’expressionnisme abstrait sera son fil d’ariane, déroulé par qui mieux que la CIA…

La CIA. La Central Intelligence Agency, fondée en 1947. Une des agences indépendantes de renseignements les plus connues au monde, collectionneuse d’informations et instigatrice d’opérations clandestines réalisées hors du sol américain. Un savant composé d’agents issus des meilleures universités, de Yale à Harvard. Grand foyer de penseurs, d’écrivains et de collectionneurs enraciné dans sa jeune époque. Remarquable contrepoids aux méthodes conventionnelles et dépassées du FBI et d’un maccarthysme endémique, ce havre de libéralisme est en parfaite mesure de célébrer la troupe subversive et dégénérée que constituent les artistes de l’expressionnisme abstrait.

« Comme un prince de la Renaissance, la CIA a soutenu et promu les toiles des maîtres de l’expressionnisme abstrait américain dans le monde pendant plus de vingt ans. », clame The Independent en 1995 dans un article intitulé Modern art was CIA ‘weapon’.

Mais quelle guerre sans ruse aurait pu être remportée par ces agents secrets, des Ulysses dotés d’une brillante métis ?

La grande ruse, de béton et de verre, répondra au tendre et familier nom de MoMA. Mère des expressionnistes abstraits, elle maternera et élevera en son nid cette furieuse volée de peintres révoltés, qui bientôt déploiera ses ailes sur le monde.

La transe picturale pollockienne, réceptacle d’une énergie métaphysique primitive et reflet d’une Amérique brûlante et authentique

Sourcils froncés, bras croisés, bleu de travail de peinture mouchetée, regard perçant et obsédé, Lucky aux lèvres suspendue. Jackson Pollock, cet époux orageux, nous confronte de son air cynique et désinvolte. Le plus grand, le plus bruyant, le plus génial, le plus provocateur. Plus, toujours plus. L’action painter virtuose incarne à merveille cette formidable Amérique gonflée d’une fiévreuse et mâle compétition dont le déclin, en 2020, au crépuscule d’une sombre ère trumpiste, ne se laisse toujours pas entrevoir.

À travers la genèse d’Autumn Rhythm, Jackson Pollock nous propose une expédition picturale inégalable par les sentiers battus d’une Amérique plus réelle et actuelle que jamais.

Le cow-boy guette l’espace de toile sur le sol sauvagement répandu, puis se jette à son assaut avec drame, fureur et émotion dans la fougue d’une superbe chorégraphie instinctive. Comme possédé de gestes nerveux et déliés qui jaillissent de son corps, il la conquiert et la colonise dans toute son intégralité.

Cette conquête de l’espace nous rappelle une tenace symphonie. De l’absence de scrupules des pionners de l’Ouest américain, brûlés de soleil, d’idéaux et d’insatiables expansions, à la manifestation puérile d’un rompu républicain, hurlant et cabré face à toute sorte d’adversité.

Les frustes matériaux utilisés dans ce mélange d’intense spontanéité — ripolin, peinture industrielle, émail et aluminium — infusent cette peinture d’une fervente modernité. La vitesse, l’industrie, la science et la technique s’intriquent aux réseaux routiers, aux trajets des caddies et aux fils colorés des premiers ordinateurs.

Au-delà de la conquête et de la matérialité, l’œuvre de Jackson Pollock trahit également les inconciliables désespoirs, visions de malheur et d’angoisses névrotiques, que subit le peuple d’Amérique.

De son temps, du nôtre. Le parallèle est là. Plus poignant que jamais.

De l’exposition religieuse à la peinture d’ascenseur

Au pays des grandeurs et des éloges d’héroïsmes, adroitement tiré par les ficelles de la CIA, l’expressionnisme abstrait s’élève vers de glorieuses cimes. La consommation de l’art s’envole, charme l’émergent duo d’acheteurs et d’amateurs.

Les étoiles de cette nouvelle galaxie, qui gravite autour de son brillant Sagittaire A, délaissent doucement les murs d’expositions politisées pour rejoindre les halls de marbre immaculé. Leur art se démocratise, s’immisce dans les gares, hôtels et aéroports, bureaux, buildings et salles de sport. En somme, tel les fulminations vaines et insensées de Trump, ne sert-il finalement que de décor ?

Le colosse hypertrophié, d’ego et de creuse fierté, crache dans les ultimes micros de son empire effondré une désinformation crue et de sens dénuée. Sa dernière arme, frontale, brutale et sans réserve, n’est qu’une stratégie de fond quelque peu « pensée » pour montrer à ses électeurs qu’il poursuit son combat, aussi illusoire qu’il soit…