Le fléau pandémique à travers le prisme de l’art breughélien

otre monde fait face, depuis de longs mois, à une crise sanitaire sans précédent. Surpris à l’aube de l’année 2020 par un virus timidement détecté l’année passée en Chine, nous observons depuis sa fulgurante expansion et un bilan de victimes désastreux qui n’a de cesse de s’alourdir.

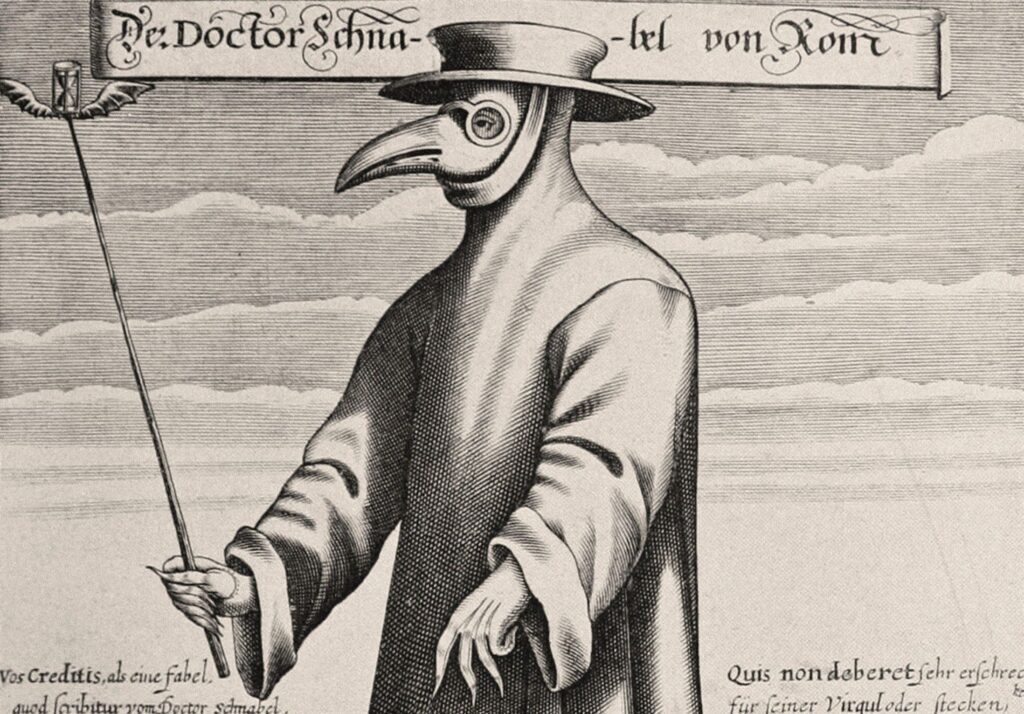

Quelques siècles plus tôt, au milieu du XIVe, la grande épidémie de peste médiévale — plus connue sous le nom de « peste noire » — emporte avec elle près de la moitié de la population européenne en cinq années. Plusieurs vagues de contamination successives s’étendent à travers l’Asie, le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et l’Europe avec des conséquences terrifiantes sur le paysage occidental et oriental. Nations effondrées, générations disséminées, villes et villages dépeuplés, terres abandonnées… Pays et continents sortent meurtris de cette lourde épreuve épidémique que les artistes, sismographes les plus sensibles de leur époque, retranscrivent avec une puissance inégalée sur leurs toiles. Des âmes brisées par l’ampleur de ces événements émerge une fascination nouvelle pour des thématiques macabres qui brouillent la frontière entre le réel et le surréaliste.

Les hommes, tous égaux et responsables face au fléau pandémique

De chaque crise et de chaque fléau, nous devons tirer un enseignement révélateur et constructif quant aux dérives de notre époque. Tous les artistes exercent un regard critique subjectif et conscient sur le monde qui les entoure. Cependant, bien rares sont ceux qui s’adonnent à cet art avec autant de hardiesse et de dextérité que Pieter Bruegel. Humaniste émérite et intellectuel averti de son temps, le peintre délivre à travers son tableau une leçon universelle et intemporelle d’humilité.

De tout temps l’homme s’est senti animé de droits et de forces inébranlables. Pieter Bruegel nous rappelle à une réalité fondamentale à laquelle personne n’échappe, à la fugacité du temps et de l’existence. Peu importe notre statut, notre pouvoir ou nos richesses, nous sommes tous égaux face au destin. Les sabliers et damiers renversés, symboles de vanités et de jeux du hasard, sont autant de motifs renforçant l’allégorie centrale de l’immuable providence humaine.

En parallèle, Pieter Bruegel renverse avec audace la suprématie des sujets bibliques et religieux prédominant à son époque et place l’homme au centre du paysage, comme pour lui remémorer son rôle face aux fléaux dont il est victime. Avec ses tableaux de diableries, il lui rappelle — de façon sourde et implicite — que le diabolique est partout et surtout en chacun d’entre nous. Nous devons considérer notre part de responsabilité dans les événements auxquels nous faisons face.

L’incapacité de certains dirigeants politiques à contrer la crise

Au cœur de l’immense chaos dépeint par Pieter Bruegel notre regard peut être rapidement attiré par un étrange couple d’amoureux qui ignore la tragédie qui se déroule sous ses yeux. Pleinement absorbé par les occupations qui lui paraissent primordiales, ici-même la musique et le chant, il n’a pas conscience du destin qui menace. Presque hors du cadre, loin du tumulte, il se complaît dans une fragile et trompeuse bulle de paix et d’harmonie. Ironique et dérisoire contrepoint au déferlement tragique qui se déroule sur le reste du tableau, cette scène nous rappelle l’inaction avérée de certains grands dirigeants face à la crise sanitaire qui affecte notre monde depuis la fin de l’année passée.

Le champ lexical des institutions sociales dépeintes par Pieter Bruegel délivre un message identique. En dépit des nombreuses croix dressées dans le paysage et de la présence des plus hauts dignitaires royaux et féodaux, aucun pouvoir ni aucune dévotion ne semblent aptes à soutenir l’humanité dans la tragédie qu’elle endure.

Une nature vengeresse, hostile et diabolique

Pieter Bruegel est l’un des premiers artistes à se détacher des représentations dites « cosmiques » et « sublimes » d’une nature grandiose, abondante et fortement idéalisée. Le peintre, avec une précision qui force l’admiration, insuffle une forme de vie à chaque élément végétal de son tableau. La nature, dans une atmosphère onirique propre au grand maître, semble prête à se mouvoir et à se métamorphoser instantanément en une figure humaine. Jusqu’alors victime de fléaux ravageurs, elle s’apprête à se venger de l’action humaine. Les terres sont arides, les eaux stagnent, ses feux dévastent les plaines, les animaux mutent, les arbres avalent les corps des victimes, les ciels se chargent de nuages menaçants.

Cette personnification fantastique de la flore dans l’univers pictural de Pieter Bruegel n’est pas sans nous rappeler les débats climatiques soulevés par la crise du coronavirus. Des théories animistes interprétant la pandémie par le prisme d’une vengeance de la nature à l’urgence du changement climatique, les questions liées à notre responsabilité vis-à-vis d’une nature fragilisée ne datent pas d’hier, mais résonnent aujourd’hui plus fort que jamais.